物理与天文学院余聪教授指导学生发表教学论文:无力条件下的磁陀星扭曲磁场

近日,我院余聪教授指导本科生在高校物理教学研究学术期刊《大学物理》2021年第10期上发表题为《无力条件下的磁陀星扭曲磁场》的教学研究论文。我院2019级物理学专业本科生张铭浩为论文第一作者,余聪教授为通讯作者。该项研究以近年新发现的特殊中子星——磁陀星为背景,用无力磁场模型解释了其磁场线发生扭曲的原因。

磁陀星是近年来发现的新中子星,也是目前人类发现的宇宙中磁场最强的一类天体,具有很奇特的磁场性质,因此可能是诸多天文现象的起源之处,例如慧眼卫星近期认证快速射电暴即来自磁陀星。由于磁陀星特殊的磁场性质能够解释一些天文现象的暴发机制,因此成为天体物理学领域中的一项热门研究内容。

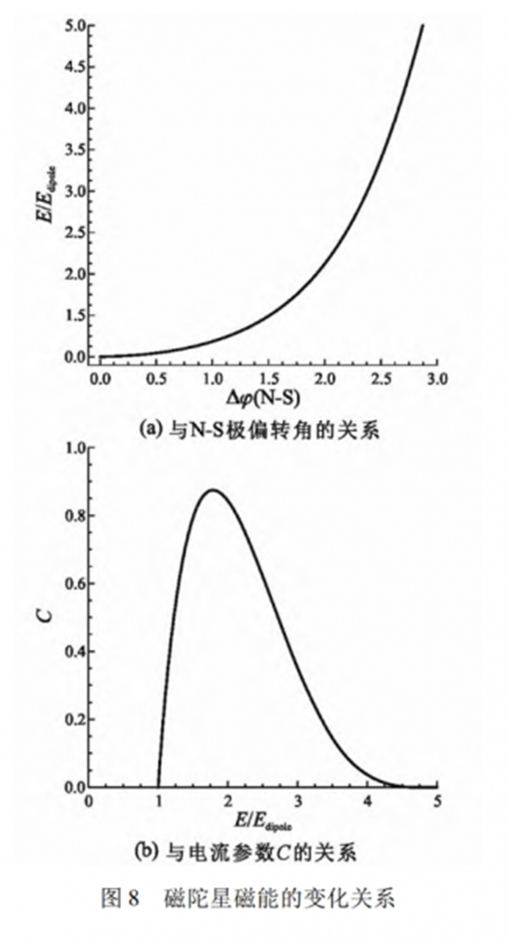

与课本中常见的矢量表述不同,为了形式简洁与简化计算,本次研究使用了磁场流函数进行表述。在对扭曲磁场的数值求解部分,文章利用“打靶法”数值求解了二阶非线性常微分方程的边值问题,给出满足方程及边界条件的影响磁场形状的两参数之间的关系;通过数值积分求解了磁感线的偏转角随磁场线足点纬度的变化关系,得到了磁陀星磁场在两极处的扭曲比赤道附近更明显的结论;利用Python以及Mathematica给出了磁感线形状随参数变化的直观模拟结果;最后本次研究还计算了由于磁场扭曲造成的磁能的增加,为之后对磁陀星磁场性质的研究提供了参考。

(图为论文中的结果图)

余聪教授主要从事磁流体动力学的研究,专注于利用大规模的磁流体数值模拟研究天体物理中的动力学过程。本次训练,锻炼与提升了学生解决问题的综合能力,既培养了学生在面对未知的问题时,从了解问题的科学背景入手,到将问题具体化,再到自己动手写程序进行计算逐步尝试解决问题,也促使学生将书本所学的力学、电磁学、python编程等知识应用于实践,为以后解决类似问题积累了经验。

物理与天文学院自成立以来,始终高度重视开展本科生早期科研训练,通过出台本科生导师制等多项举措,让本科生尽早接触科研训练,锻炼科研能力,培养科研兴趣。本次教学论文的发表为我院本科生早期科研训练的成果之一,不仅培养了物理学专业学生应具备的思辨能力与坚持不断尝试、修正错误的毅力,还培养了学生阅读科研文献的能力。我院将继续鼓励和支持本科生参与到科研训练,让学生有更多的科研锻炼机会,进一步提高我院本科生综合素质和人才培养质量。