这颗编号527205的小行星,从此有了新的名字:“中大天文星”

10月12日上午,在中山大学百年校庆月启动之际,物理与天文学院在中山大学珠海校区天琴中心顺利举办“中大天文星”命名仪式。

中山大学常务副校长杨清华、中国科学院紫金山天文台台长赵长印、中国科学院紫金山天文台行星科学与深空探测部主任赵海斌出席仪式并发表致辞,中山大学珠海校区管理委员会主任、综合党委书记刘梅,珠海校区各院系领导老师,物理与天文学院领导以及师生代表参加本次活动。活动由中山大学物理与天文学院党委书记海珊主持。

杨清华常务副校长在致辞中提到,中山大学百年来坚守中山先生的精神,赓续奋斗,跻身成为了国内一流、国际知名的现代综合性大学。1927年,中山大学创办国内首个天文学系,培养了一批杰出的天文学人才,产出了一系列具有重要国际影响力的科研成果。中山大学天文学科自2013年复办以来,呈现蓬勃的发展态势,以“中国空间站工程巡天望远镜粤港澳大湾区科学中心”的建设为契机,凝聚大湾区天文科研力量,为我国天文学事业做出了中大贡献。杨清华常务副校长表示,“中大天文星”的命名,不仅是对中山大学百年办学成就的高度赞誉,更将成为中山大学与国内外天文学界交流合作、提升中大在国际天文学领域影响力的新纽带。以“中大天文星”为起点,中山大学还将在新的百年征程中为我国天文教育和科研事业做出更大贡献。

中国科学院紫金山天文台台长赵长印宣读了《(527205)“中大天文星”国际命名公报》,代表中国科学院紫金山天文台,向中山大学和中山大学物理与天文学院表示热烈的祝贺。赵长印台长表示,小行星是唯一一类可以由发现者提名命名的天体,命名一旦获国际批准,将成为该天体的永久星名,具有国际性和历史性,是一项崇高的国际荣誉。值此中山大学百年华诞之际,以一颗小行星誉名为“中大天文星”,体现了国际社会对中山大学在中国天文学科发展所做贡献的高度褒扬。

该小行星的发现者、中国科学院紫金山天文台行星科学与深空探测部主任、盱眙天文观测站站长赵海斌简要介绍了“中大天文星”的发现过程与基本数据情况。他介绍道,2007年10月6日晚,离地球1.38亿公里的“中大天文星”行至白羊座星区,被紫金山天文台盱眙天文观测站近地天体望远镜发现。经历了12年的时间,在2024年4月,国际天文学联合会正式批复紫金山天文台提名的527205号小行星命名为“中大天文星”。他表示,小行星的观测研究对揭示太阳系的演化,深空资源的利用等具有重要意义,“中大天文星”的发现与命名,是该天体的研究、探测和应用的新起点。

仪式上,杨清华常务副校长、中国科学院紫金山天文台台长赵长印、中国科学院紫金山天文台行星科学与深空探测部主任赵海斌、中山大学物理与天文学院院长杨山清、党委书记海珊、中国空间站工程巡天望远镜粤港澳大湾区科学中心主任林伟鹏、副院长马波、李程远共同点亮“中大天文星”命名启动装置。

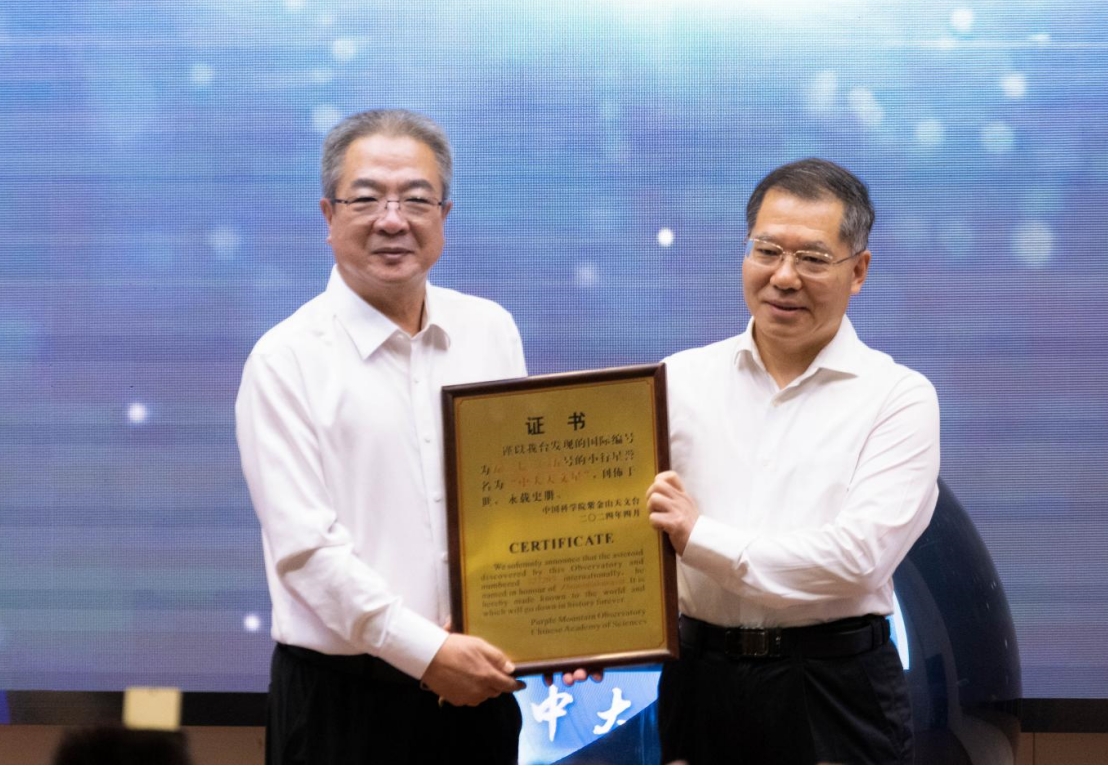

随后,赵长印台长向中山大学授予小行星命名牌匾,杨清华常务副校长代表中山大学接受牌匾并回赠中山大学百年校庆纪念礼物。

“中大天文星”的正式命名,承载着中山大学的百年历史与荣耀,为中山大学世纪画卷再添新彩。它将中山大学的名字带入了浩瀚宇宙,让中山大学的精神在星际间闪耀,鼓舞着一代又一代天文爱好者投身天文事业,共同推动天文学科的发展。未来,物理与天文学院将以此为新起点,积极探索、勇于创新,培养更多天文学创新型人才,不断提升我校在国际天文学领域的影响力,为中山大学天文学科发展和我国天文事业贡献物天力量!