申荣锋教授团队在天体并合型长伽马射线暴研究方面取得重要进展

中山大学物理与天文学院、中国空间站工程巡天望远镜粤港澳大湾区科学中心、中国科学院高能物理研究所粒子天体物理重点实验室和南京大学天文与空间科学学院团队合作,在伽马射线暴(Gamma-ray burst, 简称GRB)的研究中取得了重要进展。这一成果为理解和厘清并合型长GRB的前身星和产生机制指出了新的突破方向。

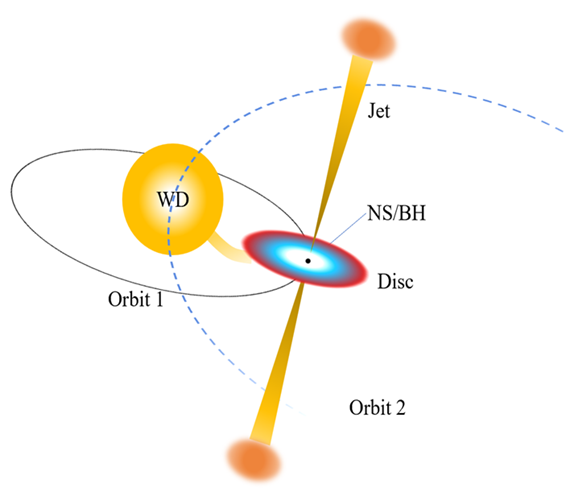

该研究首次提出前身星悬而未决的致密天体并合型长GRB可能起源于中子星或者黑洞对白矮星的重复潮汐瓦解过程,并且发现几例典型的并合型长GRB(230307A, 060614和211211A)光变曲线中的准周期调制现象支持这一假说。

伽马射线暴是来自宇宙深处的一种极端的伽马射线辐射爆发现象。目前被人类观测到的暴已有近万例,根据暴发持续时间划分为长暴和短暴,其典型持续时间分别在25秒和0.5秒左右。长暴普遍被认为是大质量恒星演化到末期核坍缩时的产物,伴随着超新星爆发。而短暴可能起源于致密双星并合(即中子星-中子星、或中子星-黑洞的并合),伴随红外-光学瞬态千新星。然而,一些特殊的GRBs,例如GRBs 230307A, 060614,211211A等,持续时间很长属于长暴,但却表现出位置偏离宿主星系、后随观测均没有超新星爆发而存在潜在的千新星等典型短暴的特征,这使得它们的起源扑朔迷离。如此长的持续时间(这几例GRB的持续时间均大于长暴的典型时标)几乎可以排除前身星为中子星-中子星或中子星-黑洞并合。而极端质量的白矮星-中子星或者白矮星-黑洞的并合场景则更受青睐。

在浩瀚的宇宙中,当一个天体或者几个天体靠近另外一个更致密的天体时,潮汐力不断增大,当达到潮汐瓦解半径时,密度更小的天体会被致密伴星强大的潮汐力拉伸并撕裂,这就是所谓的潮汐瓦解事件。

这项工作指出白矮星-中子星或者白矮星-黑洞并合过程,与中子星-中子星或者中子星-黑洞并合有所不同:白矮星的体积远远大于一般的中子星,相应的瓦解半径也远大于中子星;当白矮星开始被剥离时距离中子星或者黑洞较远,系统会残余一定的轨道偏心率(虽然偏心率很小但不为0)。因此,会出现一个非常有趣的现象,即白矮星被中子星或者黑洞重复潮汐瓦解(Repeated Partial Disruptions, RPDs)。

整个RPD过程可以分为三个阶段:第一个阶段,从近星点距离大约两倍瓦解半径开始到剥离质量达到喷流产生阈值(由于引力波辐射会损失轨道能量和角动量,所以双星会不断靠近),这个阶段持续时间很长(几个月到几年),白矮星被剥离的物质相对较少,吸积不产生喷流。第二个阶段,从第一阶段结束到白矮星被基本瓦解,这个阶段剥离的物质已经足够显著,此时白矮星会有显著的形变。因此,这个阶段持续时间很短,一般在十倍的轨道周期以内。被中子星或者黑洞吸积并产生喷流,当喷流足够强时便可以观测到 GRB,并且 GRB 的光变曲线可能在轨道周期上被调制。第三个阶段,WD 几乎完全被摧毁;残余的碎片散布在整个轨道上。强吸积和喷流仍然存在,但准周期调制趋于微弱或消失,这个阶段可能对应于GRB的长时标延展辐射。

在这个场景中,GRB是如何产生的呢?论文指出RPD过程剥离的物质将在中子星或者黑洞周围形成一个吸积盘。随着白矮星的轨道近心点缓慢移入,每个轨道剥离的质量不断增加,最终可能会从吸积盘内区产生相对论性喷流。由于剩余轨道偏心率的存在,剥离仅发生在近星点附近。吸积盘物质供应的这种有规律的不连续性或周期性增强会调节吸积过程,从而调节喷流的(动能)光度。因此,在 GRB 中应该会出现以轨道周期为时标的光变调制现象。

图1:白矮星与中子星或者黑洞并合时的重复部分瓦解过程及喷流的产生

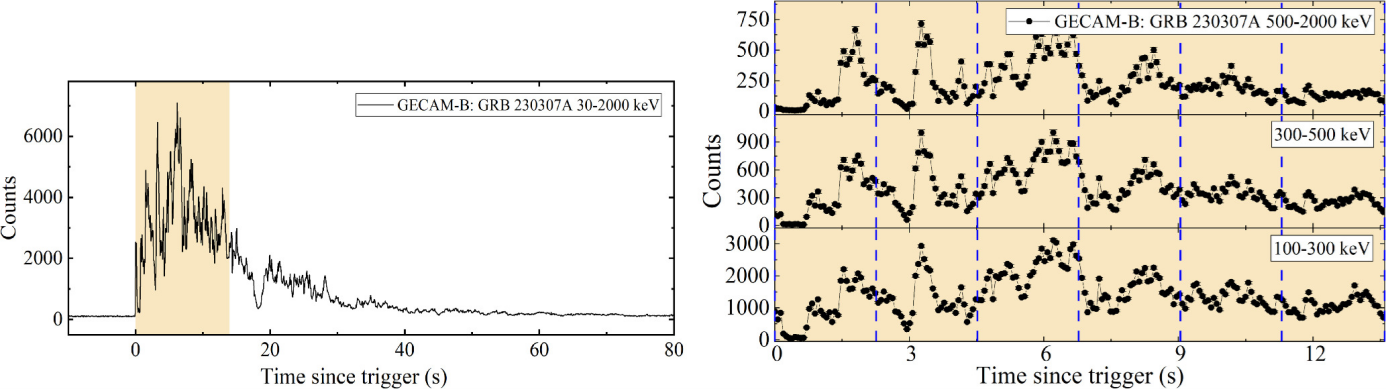

那么能否从已观测的这类暴的数据中验证这个图像呢?研究团队分别从“怀柔一号“极目卫星(Gravitational wave high-energy Electromagnetic Counterpart All-sky Monitor, GECAM),Swift卫星(Swift-Burst Alert Telescope, Swift-BAT)和费米卫星(Fermi-Gamma ray Burst Monitor,Fermi-GBM)的观测数据中提取了GRB 230307A, 060614和211211A的光变数据。通过详细的分析确认了它们的光变曲线均有准周期调制的迹象,这一结果支持了上述物理猜想。研究团队根据观测得到的调制周期估算出了这几例GRB对应的白矮星质量分别为1.3,0.9和1.4倍的太阳质量。

图2:左侧为GRB 230307A的光变曲线,右侧为光变曲线被调制部分的放大图。

该成果以Repeated Partial Disruptions in a White Dwarf–Neutron Star or White Dwarf–Black Hole Merger Modulate the Prompt Emission of Long-duration Merger-type GRBs为题于2024年9月19日正式发表在国际主流期刊The Astrophysical Journal Letters。中山大学物理与天文学院2023级博士生陈军平是论文第一作者,申荣锋教授为共同通讯作者。上述工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划及中国SKA计划等项目的支持。

论文链接:

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ad7737

申荣锋教授简介:

https://spa.sysu.edu.cn/zh-hans/teacher/133