从繁华大湾区到南极冰原:物理与天文学院马斌副教授昆仑站天文科考归来(上)

专访嘉宾:

马斌,中山大学物理与天文学院副教授,博士生导师。 从事天文数据处理及南极天文相关工作,曾参加我国第33次和41次南极科考赴昆仑站执行天文科考任务。

编者按

在南极内陆海拔4087米的冰穹A地区,坐落着我国南极昆仑站,这里拥有地球上最佳的天文观测条件,被誉为“人类观测宇宙的黄金点位”。作为我国第41次南极考察队队员,马斌副教授近日圆满完成昆仑站天文观测任务,带着珍贵的天文数据返回祖国,回到中山大学。今天,让我们通过专访,走进这场探索星辰大海的科学远征。

开启南极科考之旅

Q1请问您是如何成为一名南极科考队员的?是什么样的契机促使您想要从事南极科考的工作?

答:我的南极经历可追溯至我在紫金山天文台攻读硕士学位时期。当时,在我的导师冯珑珑教授等人的推动下,我国南极天文刚起步。有一天,冯老师询问我是否有兴趣前往南极,随后,我便选择了观测方向作为硕士研究课题,并在毕业后加入国家天文台的南极天文组,参与南极巡天望远镜的合作项目。自2010年起,我持续参与该项目。随着望远镜运抵南极,每年都需要派人进行维护,我因此获得了首次南极科考的机会。来到中山大学后,学校高度重视南极天文研究,在学校的推动下,我们成功研制了南极望远镜。为了对望远镜进行维护及安装新设备,我再次踏上了南极科考之旅。

聚焦南极科研任务

Q1您这次参加科考的主要研究内容及其科学价值是什么?

答:我们主要聚焦于南极红外双筒望远镜的研究。该望远镜口径为15厘米,凭借南极在红外波段卓越的观测条件,开展水汽吸收波段的观测工作。南极空气极为干燥,水汽含量低,这使得相关波段的光能够顺利穿透大气层,抵达地面进行有效观测。我们期望通过实际观测验证南极的观测效果,研究恒星大气中的水汽,并探索未来从地面观测系外行星中水汽的可能性。

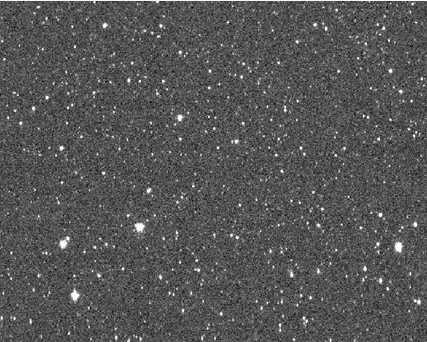

南极首次使用1.4微米水汽吸收波段观测的图像

Q2您在本次科考团队中承担的主要角色是什么?

Q3在南极开展科考工作时,主要涉及哪些专业资质和技能?

答:南极科考所涉及的专业资质和技能相当广泛,原因在于望远镜是一个高度复杂的系统,涵盖光学、机械、电子控制等多个领域。工作人员需要对这些领域都有一定程度的了解,以便在出现问题时能够迅速应对并解决。我的主要职责是维护望远镜,这要求我具备安装和调试望远镜的能力,同时还要精通调试全自动观测系统,包括控制、存储、计算处理等环节的软件操作。此外,还需熟悉供电和网络等资源的分配情况,对电子和机械方面的知识也要有一定的掌握。

Q4您在这次科考的行前都做了哪些准备工作?

Q5南极的昆仑站是以万山之祖昆仑而命名,它是南极海拔最高的科考站。那么昆仑站的地理优势与挑战有哪些?

然而,昆仑站也面临诸多挑战。首先,该地区极为寒冷,我们此次前往,当地温度在零下二三十度至四十度之间,冬季更可降至零下80度,对设备的抗低温能力提出了极高要求,望远镜的运动部件、相机等电子设备均需特殊保温设计。其次,目前昆仑站仍为度夏站,即科考人员仅在夏季前往,停留约20天后离开,其余时间设备需在无人值守状态下运行,这要求设备具备极高的可靠性。再者,现场能源极为有限,冬季发电机的功率仅约1千瓦,需精心分配以支持多台设备的运行。此外,卫星带宽有限,数据处理和传输受到较大限制。还有一个在南极实地才发现的问题:当地空气极为干燥,绝对湿度低但相对湿度高,空气接近饱和状态,极易结霜,影响望远镜镜面成像;而加热镜面又会产生湍流,影响像质,需在两者间寻求平衡。

下一期,我们会继续跟着马斌副教授一起去感受南极的生活,去了解科考方面的有关收获,敬请期待!