从繁华大湾区到南极冰原:物理与天文学院马斌副教授昆仑站天文科考归来(下)

专访嘉宾:

马斌,中山大学物理与天文学院副教授,博士生导师。 从事天文数据处理及南极天文相关工作,曾参加我国第33次和41次南极科考赴昆仑站执行天文科考任务。

编者按

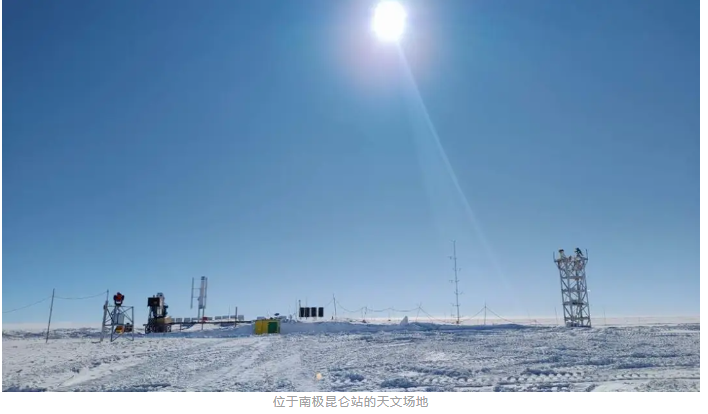

在南极内陆海拔4087米的冰穹A地区,坐落着我国南极昆仑站,这里拥有地球上最佳的天文观测条件,被誉为“人类观测宇宙的黄金点位”。作为我国第41次南极考察队队员,马斌副教授近日圆满完成昆仑站天文观测任务,带着珍贵的天文数据返回祖国,回到中山大学。今天,让我们通过专访,走进这场探索星辰大海的科学远征。

南极生活的考验与温暖

Q1那么在南极的极端气候,像您刚才提到的超极低温,以及极昼、极夜等等,对您的工作还有身体会产生怎样的影响呢?

此外,当地的低温寒冷也是一大挑战。南极室外温度基本在零下二三十度,恰恰我们的工作大部分都是在室外,尤其是刮风时,寒冷更加难以忍受。面部和手部容易冻伤,眼镜也容易结霜。再加上高原空气稀薄,地面冰雪反射强烈,紫外线辐射极高,如果防护不当,脸部也极易受伤。

Q2那科考站是如何保障队员们的日常生活,比如饮食、饮水以及保暖等一系列设施是怎样的?

在饮食保障上,新鲜蔬菜较为稀缺,主要依赖冷冻及耐储存食品,如冷冻肉、冻蔬菜、大米、调料和方便面等。然而,鉴于约20人往返需两个月,出发时会携带大量蔬菜水果,并存放于船舱的贮仓中。因贮仓内设有暖气,温度较高,所以队员们也会优先食用易腐坏的蔬果。

住宿条件方面,昆仑站与中山站的固定站区有所不同,队员们居住在由集装箱改造的房间,类似火车卧铺,配备上下铺、小桌子和电暖器。扎营后的首要任务是通电开启暖气,以提升室内温度,夜间有时甚至会略显闷热。尽管空间有限,但其他条件尚可接受。

出行方式上,从国内至南极中山站海滨,主要依托雪龙、雪龙2号等船只运输物资。人员则有少数可以通过国际合作途径,如先从国内飞往澳大利亚,再搭乘澳大利亚南极局的飞机抵达南极,随后由我国小型固定翼飞机接驳至中山站。从中山站前往内陆昆仑站,则依赖内陆车队的履带拖拉机拖曳雪橇前进。内陆车队肩负运输科研物资、生活物资及燃油等重任,堪称我们的生命线。

伴随国家的发展进步,这些保障措施亦逐步精细化。早年南极科考条件极为艰苦,如今我们已着手提升保障能力,在上次科考中,队伍配备了高压氧舱,以提供更为舒适的休息环境。

Q3那您在科考期间团队里有没有发生一些比较难忘的合作、协作事件,或者是比较感动的瞬间?

答:在南极内陆科考中,团队的团结协作至关重要。在艰苦的环境中,大家相互依靠,共同克服困难,圆满完成任务。例如,沿途加油、维护车辆、搭建气象站等工作,大家齐心协力,迅速完成。抵达昆仑站后,尽管个人任务增多,但遇到问题时,队员们依然会共同解决。比如,天文设备被雪埋时,队员们会一同清理;在维护太阳能设备的过程中,不同专业人员也会相互协助。生活中,队员们亲如兄弟,彼此照顾,共同进餐、聊天、娱乐。

Q4即便是在地球上最寒冷的地方,南极队员之间惺惺相惜,互帮互助,也让人感受到一份科研温度,倍感温馨。那么,在科考期间,您有没有遇到一些突发情况,比如极端天气、设备故障等,团队是如何处理的?

答:在南极的极端环境下,意外事件难以完全避免。例如,车辆在低温和重载的双重压力下,极易出现故障。有时经过修理后可以继续前行,而有时则不得不拖回站区进行彻底维修。此外,设备故障也是常见问题,如计算机无法启动、硬盘出现异常等。对此,我们会及时更换备用设备、启用备份系统,遇到复杂问题时,则会与国内团队进行远程协作,共同解决。以低频射电设备的太阳能电池问题为例,现场人员迅速与国内取得联系,国内团队24小时待命,通过远程协助,现场不同单位不同专业的队员分工合作,确保科考工作的顺利进行。尽管现场条件有限,我们依然尽可能备齐各类所需物资,以应对突发状况。

Q5这些突发状况确实为科考工作带来了很大难度和挑战。请问在进行科考期间,由于与外界通讯有限,您除了与团队成员协作,是否与其他国外科考成员有交流合作项目?

答:昆仑站确实拥有众多国际合作项目。例如,发电机系统由澳大利亚新南威尔士大学提供,该校在南极能源系统方面拥有丰富经验。我国南极天文起步时,他们欣然同意为我们提供一套系统,并附上操作手册。遇到问题时,我们可以通过卫星电话、留言或视频沟通来解决。在紧急救援方面,站区之间也会相互协调。比如,我们的一位队员牙疼多日,中山站附近的俄罗斯站牙医及时提供了帮助,这同样体现了国际合作精神。除了科研领域,后勤保障方面大家也保持着紧密的合作。

科考收获与未来展望

Q1听完您的分享,我们受益匪浅,也对南极科考有了更多的了解。您认为这些科考经历对您未来的工作以及人生观产生了哪些影响?

Q2我们现在能否在南极开展一年甚至更长时间的科考工作呢?

Q3南极作为世界上海拔最高的大洲,有“白色大陆”之称,反映了人们对南极的神秘感。那么您认为现在公众对南极科考的认知程度如何?

Q4所以还是希望公众更多了解南极科考,吸引更多优秀人才加入科考队伍。那么对于有志于从事科考事业的年轻人,您有什么经验或建议分享吗?

答:有志于科考事业的年轻人,主要有两条途径:一是加入中国极地研究中心等专门机构;二是参与科研团队,选择与南极相关的研究方向,跟随团队参与科考。我们中山大学有极地号破冰船,未来或有南极科考机会。南极不仅是研究南极本身,更是研究多学科的平台,从生物、海洋、大气到通讯、车辆、船舶等,天文也在其中。若对某方向感兴趣,欢迎加入,体验一次也是一种收获。

结语

我院天文学科近年来发展势头迅猛,除了目前正在推进的南极天文台建设项目,我们已在青海冷湖建成中国目前唯一一台投入观测试运行的地基红外天文望远镜,并首次使用国产探测器在红外K波段实现科学级成像观测。面对西方技术禁运的挑战,我国的红外技术发展遭遇“卡脖子”困境,这一突破有力地推动了中国红外探测器的自主研制与发展。此外,学院还积极推动与国际天文界的合作与交流,不断提升科研水平和国际影响力。马斌副教授团队的南极天文数据研究工作,正是这一战略的具体体现。他们不仅在南极科考中积累了丰富的经验,还通过与国内外科研机构的紧密合作,不断推动天文学科的边界拓展和深度挖掘。相信在他们的努力下,未来会有更多重要的科研成果涌现,为我国天文学事业的发展贡献力量。